こんにちは。せいじです。(@seiz_suzuki)

先日、友人たちとBBQをするということで、いつも通り元同僚の先生の車に乗せてもらい、埼玉から3時間ほどかけて神奈川まで行って参りました。

現地に向かう途中の車内で、教育について話をしていますと、

という話になりました。

常に熱い僕ですが笑、改めて「教育論」について書いていきます。

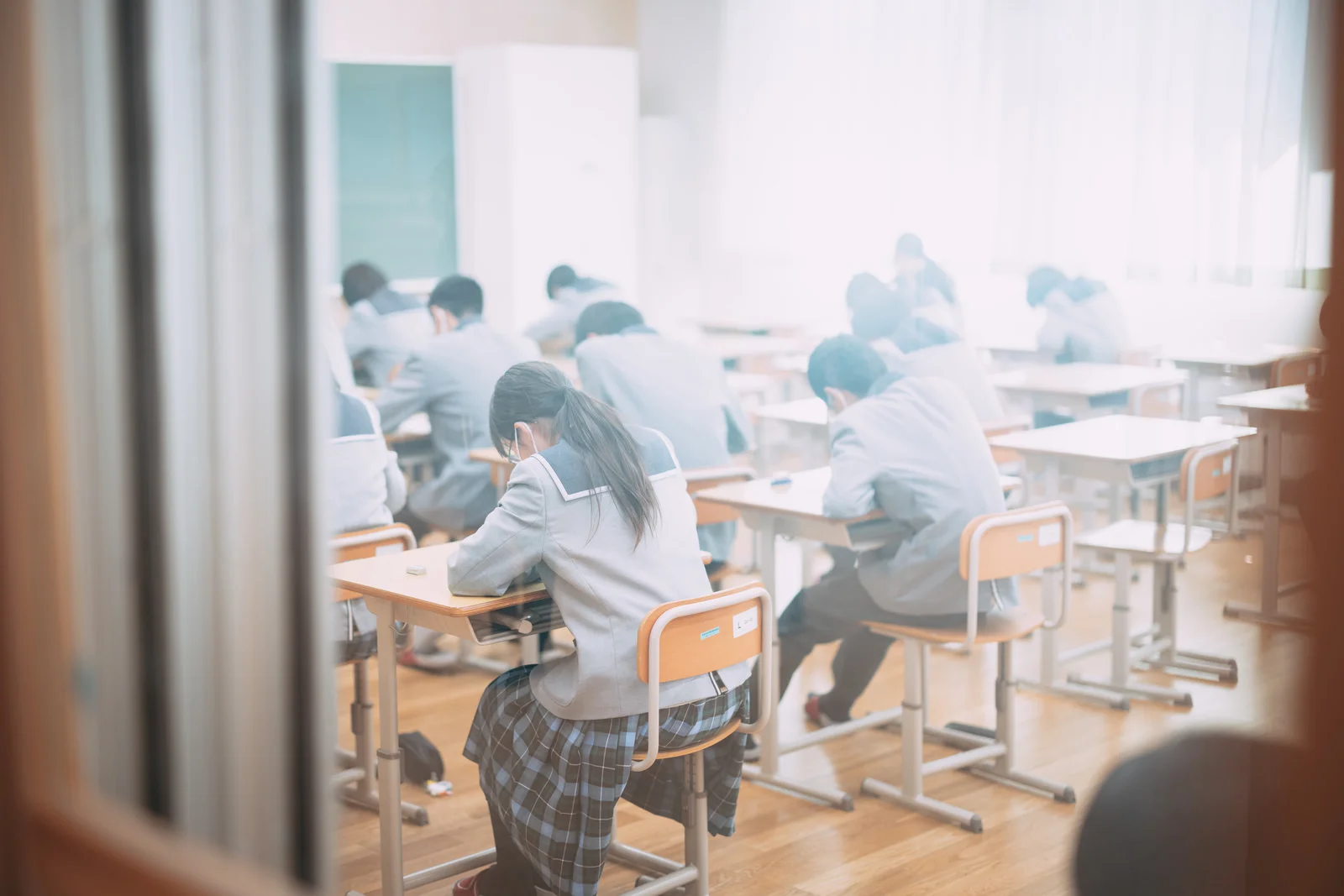

研修や集団授業の意味

教育センターで働いている友人と話していますと、僕が教員時代に研修を受けていたことを思い出します。

みなさんも会社や大学などで「研修」があるかと思いますが、これについてしっかりとした意見を持っていなければなりません。

僕が彼と話していて研修についての所感とは、

- 刺激になる

- モチベーションになる

- 情報を得ることができる

といったところでした。

たぶんみなさんもお分かりの通り、「研修を受けに行く時」とは少しばかり「フレッシュ感」があって、

となりませんかね。

自分の業務をせずに、その場に行って一日なり半日なり指導を受けてくる。

あるいはグループセッションやアクティビティを通して、他部署の人や新人同士で話し合ったり議論をしたりする。

乱暴に言ってしまえば、「楽しい」ということなんですよね。

もちろん「学びもある」と思っていますし、普段得られない情報を得ることができます。

と、普段は “自分の欲しい情報” しか得られないわけですから、研修で他の方々と議論することは自分の考えを整理するきっかけにもなります。

集団授業も似たようなものですが、やはり同じような難点はあって、

- マンネリ化してしまう

- 刺激になるわけではない

- 議論ができるとは限らない

などあります。

特に両方に共通して言えることとは、

ということ。

個々で悩みや課題は違いますし、刺さることもあれば刺さらないこともあります。

ゆえに、上にあげたような、

- 場や出会いの提供

- 刺激となる知識の提供

がメインなのかなと。

では、果たしてそれでいいのでしょうか。

これが僕らが話していた「疑問」だったのです。

長期伴走が本質?

集団授業や研修にも意味はあります。

それぞれにはそれぞの役割があって、集団授業や研修にもその「良さ」があります。

一方で、その友人が憂いていたこととは、

ということでした。

どんなにこちら側が準備してこようとも、先述した通り「個々の問題解決」に繋がるとは限りません。

僕も初任者の時は、浮き足だって研修に行っていたものでしたが、実際のところは、

- 知識や気づきを得て

- 自らの場面に応用してゆく

という流れが必然的に発生していて、個々のピンポイントの問題解決にはなっていませんでした。

また、単発的なものでもあるため、月に一回の研修があったとしても、

とか、

といったことも当然、起こっていました。

- 短期的である

- 単発のものである

- 集団的かつ全体的である

と言った点から見ても、その人(生徒)が「本当に欲しているもの」へのアプローチにはなりません。

特に僕のように、

「学校の先生(集団授業)→ 個々のプライベートレッスン(個別授業)」

へと形態を変えた人間からしますと、

と思ってしまったのです。

長期的に「その人の成長」を見守るわけでもないですからね。

学校の先生たちであれば、3年間をかけて生徒たちの面倒を見ますが(僕も経験しましたが)、それでも個々へアプローチをかけてゆくには限界があります。

みなさんもシンプルに考えれば、教育的な効果があるのは「集団 < 個別」という結論になるのは自明の理であることはご理解いただけるでしょう。

それぞれには役割がありますが、本当にその人の英語力の向上や問題解決をしようとするのならば、やはり個別に指導することが最強です。

長期的にその人の成長も見られますし、悩みを狙い撃ちすることもできます。

どちらがいいとか悪いとかではなく、集団においての研修や授業形態とは、受講する側が「できる前提」であることのほうが多いです。

自分で考えて行動に移せること。

これができない人、あるいはもっと指導が欲しい人にとっては、個別に対応するほうが効果は絶大ですよね。

遠回りに見えて実は近道

僕が英語の事業を始めた時も、

と思っていました。

しかしこれは、近道に見えて教育的にはとても遠回りだったということがわかり、それが先日の議論の論点にもなりました。

コストパフォーマンスを考えれば、

- 先生も

- 生徒も

集団で教わったほうがサラッと終わりますし、払う側も少ないお金でよく、僕も時間の割に多くを稼ぐことができます。

しかし先述した通り、楽をしようとした場合は、どうしても教育的な効果は落ちてしまいます。

など、「合わない人」が発生するからです。

遠回りに見えますが、生徒や社員「個々」が求めている指導者とは、実際のところ、

です。

YouTubeでの講義や予備校での集団授業は、一定の効果があっても必ず「わからないことへの対応/個々へのアプローチ」が必要になってくることは避けられません。

僕がやっている「朝活」も、一気に30名ほどの友人たちに英語のフレーズを紹介しますが、

- 結構ゆるくやっている

- いつ僕が辞めるかわからない

- どちらかというとモチベキープのため

であることが、真意としてあります。

ここには(言い方は悪いですが)「本気度」を感じることはあまりありませんし、ニーズとしてもそこまでないと思っています。

教育的に本気で誰かを成長させたければ、

- 個別に

- 長期的に

指導を進めていくことが最強であり、実はそれこそが “最短経路” です。

よく、

と聞かれますし、ありがたいことです。

しかし一方で、教育の本質からズレて「有名になったり/お金を稼いだり」することにフォーカスを当て始めますと、ビジネス色が一気に加速します。

これは友人と話していた時に、強く感じたことでした。

だから僕は、あまり今のスタイルを変える必要はないと思っていますし、教育の本質からズレないようにしなければなりません。

とはいえいろんな教育の方法がありますし、別に僕が「全体に向けて発信すること」を怠っているわけでもないです。

このブログを始めとして、インスタやYouTubeがきっかけになってくれる人もいれば、事業として個別に成長を見守ってゆくこともしています。

朝活で多くの友人たちとモチベーションを上げ、旧友たちと会っては政治や教育について話をします。

どこでも自分が何かの形で「発信」しつつ、それを個別に深く狭く議論してゆくこと。

要は、僕からすれば毎日が「教育の日々」なんですよね笑。

どうしても、お金やコスパを考えるとズレていってしまうのが教育の世界。

でもこの考え方を伝えますと、現場の人たちも「本当にその通り」と頷いてくれますね。

おわりに

別に集団授業を否定したり、研修に意味がないと言っているわけではありません。

それぞれに意味や役割がありますからね。

しかし、

と、友人と話していて結論に至りました。

まだまだ教育談義は続きます。

みなさんはどう思いますか。

それではまた!